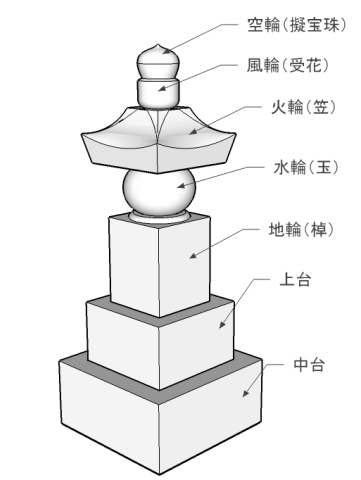

五輪塔の構成

五輪塔は供養塔や墓塔として古くから用いられてきた石塔です。上から〈空〉〈風〉〈火〉〈水〉〈地〉の五大を表す独特の形には、それぞれ深い意味と機能があります。ここでは構成と由来、実務的な留意点までわかりやすく解説します。

五輪塔

五輪塔とは何か

五輪塔(ごりんとう)は、密教思想に基づく五大(ごだい)──空(くう)・風(ふう)・火(か)・水(すい)・地(ち)──を表した石塔です。形は上から順に大まかに尖ったもの、丸みを帯びたもの、角張ったものと変化し、それぞれが五大の象徴をなします。日本では平安時代後期からこの形式が定着し、供養塔や墓塔、卒塔婆(そとば)などにも用いられてきました。

五輪の配置と各部の意味(上から順に)

一番上:空(くう)

最上部はしばしば宝珠(ほうじゅ)や尖頭で表され、「空」=形のない精神的な領域を象徴します。宇宙の根源的な性質や、すべてのものが依存して成り立つという考え方を示します。

二段目:風(ふう)

風の部は、空に次ぐ軽やかな形で表現されることが多く、流動性・浸透性を表します。精神や言葉、動きの象徴として解釈されます。

三段目:火(か)

火の部は尖鋭な形状や三角形の断面で表されることがあり、変容や浄化、エネルギーを意味します。炎がもたらす変化を象徴するパートです。

四段目:水(すい)

水の部は丸みを帯びた形で表現されることが多く、流動性と調和、包容力を暗示します。水は生命と浄化の象徴でもあります。

底部:地(ち)

最下部は台石や基礎で表され、安定・支持・物質性を示します。地は五大のうち最も「形ある部分」を象徴し、塔全体を支える役割を担います。

歴史的背景と日本での受容

五輪塔は、元来インドの密教思想を源流に持つ概念を日本の仏教文化が取り込み発展させたものです。平安時代後期から鎌倉・室町期にかけて造立が盛んになり、供養塔や追善供養のための石塔として各地に建立されました。木製の卒塔婆にも五輪構造が取り入れられ、形式は素材を問わず広く浸透しました。

形のバリエーションと材料

五輪塔は素材や地域、時代によって形や寸法が異なります。石質は御影石(花崗岩)を用いることが多く、耐久性・加工性の観点で優れていますが、古例では凝灰岩や安山岩が使われることもあります。サイズは小型の供養塔から墓域にふさわしい大型の塔まで多様です。

装飾・刻字の扱い

塔身に戒名や供養文を刻む場合、部位(正面の地輪部分など)と書体、彫りの深さを考慮して配置します。文字の墨入れや金箔入れも可能ですが、長期の風化やメンテナンス性を踏まえて選択します。(内部リンク:墓石に彫る文字は?)

設置・施工上の注意点(長沼石材店の視点)

五輪塔は重心の取り方、基礎の掘り方、接合部の処理が重要です。特に地震や寒冷地での凍結対策として基礎の鉄筋コンクリート施工や排水設計を適切に行わないと、塔の傾きや割れの原因になります。私たちは現地の地盤条件を確認し、必要に応じて十分な基礎工事を行ったうえで据え付けます。(内部リンク:石塔が出来るまでの流れ)

復元・追加工の配慮

既存の古い五輪塔に対して追加彫刻や部分修復を行う場合、風合いを損なわないよう書体や彫刻手法(手彫りの併用など)を検討します。保存の観点からは無理な形での補修は避け、可能な限り原型に則した処置を行います。

五輪塔を選ぶ・依頼する際のポイント

- 用途(供養塔か墓塔か)と設置場所に応じた大きさを選ぶ。

- 使用する石材の耐久性(吸水率・風化性)を確認する。

- 設置に必要な基礎工事や搬入経路を事前に確認する。

- 刻字や装飾の有無・書体を事前に決め、仕上がりイメージを共有する。

長沼石材店では、五輪塔の新規建立から修復、石質選定、据え付けまで一貫して対応します。写真や現地の状況をもとに最適なプランをご提案しますので、お気軽にご相談ください。(内部リンク:お問い合わせページ)

まとめ:形には意味があり、手入れが必要です

五輪塔は単なる石の塔ではなく、仏教思想を視覚化した信仰のかたちです。五つの層がそれぞれの世界観を伝えつつ、墓域や供養の場に静かな存在感を与えます。正しい設計と施工、適切なメンテナンスがあって初めて、長くその意味を保つことができます。私たち長沼石材店は、そのお手伝いを誠実に行ってまいります。

PAGE TOP

PAGE TOP